|

《我的祖国》词作者乔羽 |

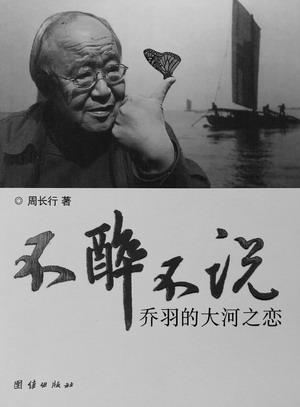

不醉不说

周长行(以下简称周):在我的采访中,不管男女老少,谈到您时,几乎众口一词,意思是说:“唱着您的歌长大的!”有的还说:“您的歌教育、鼓舞着几代人的成长!”

乔羽(以下简称乔):这些话,在我听来,很大的程度是客气、很客气。有的歌比如《让我们荡起双桨》、《我的祖国》,从写出来到流传于世比较长一些。“荡起双桨”这支歌诞生在1954年,当时唱这支歌的小孩一般的是10岁左右,最大的12岁,现在他们都是五十多岁或六十多岁了。这些当年的孩子,现在都当爷爷或奶奶了。他们喜欢这支歌,怀念这支歌,也包括怀念那个时代。50年代可是咱们国家、人民心情最好的一个时期。他们唱这支歌,教儿子唱这支歌,再教孙子们唱这支歌,这就是所谓的几代人。现在这支歌已经纳入小学生语文课本,只要大家还喜欢它,就唱下去得了。我对我所有的作品采取的态度,就是写出来就算了,至于说流传不流传,那不是自己的事。

周:您迄今共发表儿童剧六部、儿歌18篇,时间跨度五十多年。不论是《让我们荡起双桨》还是《红孩子》,不论是《果园姐妹》还是《大风车》,不论是《动画城》还是《哪吒》,也不论是您年轻时写的还是晚年写的,总起来就一个感觉:童乐童趣浓极了,您也许有什么诀窍吧?

乔:如果硬要说写作有什么诀窍的话,保持童心、童趣就是一个诀窍。硬是让一个老头子保持童心、童趣,那也实在是太难。这个话题大凡创作者都有同感。我说我的情况,就得从我的创作经历说起。

我是从儿童题材开始创作的,当初我认为这是一项十分有意义的工作。1954年,我加入中国作家协会,和冰心、叶圣陶分在儿童文学组。我喜欢这份工作,沉浸在儿童世界里,是幸福的。当时,我接连写了七部儿童文学方面的作品,现在上演的只有《果园姐妹》这部作品。这个开端对我的艺术道路是至关重要的。尽管我以后由于种种原因,不再从事儿童题材的创作了,但我还是追求天真、率直和“幼稚”,我们常说,一些老小孩儿,老天真,特别可爱。他们的可爱之处在于,他们到了真正成熟的时候,他们又超越了“成熟”,回到了天真,好像又重新回到了童年。就是写《夕阳红》这样的作品,我也是用儿童的目光观察老人。有一个《健康》杂志的主编来问我:“你的健康秘诀是什么?”我说我从来不考虑要活多大岁数,爱怎么活就怎么活,活到哪算哪,别瞎琢磨!他听了先是一愣,接着就乐了。有很多人说我的《思念》,不像我这么个老头子写的,包括很多作家朋友们也是这样说的。但是,我就是写出来了,写得还很年轻。年轻的作品,并不只是年轻人的专利。这方面的例子太多了。同样的老气横秋的作品,也并不是老年作者的专利,有些毛头小伙,同样写了些暮气沉沉的作品。有一次,央视少儿栏目,让我去当嘉宾,给几个小朋友的作文做评点。小朋友们大都是小学生,朗读了几篇,让我很是不解,他们哪来那么多的愁啊,不能提倡。人是不能与生命规律抗衡的,但人的心可以永远保持年轻。

我曾经和大电影艺术家塞克在一个单位工作,他也是领一代风骚的歌词作家,我们是好朋友。当年他在延安时,他是毛泽东窑洞的常客。毛主席吃鸡时,如果塞克碰上了,主席往往撕一条鸡腿给他,一边啃鸡,一边谈笑风生。“文化大革命”中,他被批斗得也很厉害,在批斗现场,在此起彼伏的口号声中,他有时居然能呼呼大睡,呼噜打得山响,连造反派也跟着笑他。我问过他,你是不是装的,他说不是装的,那批斗声是催眠曲。这个人在生活态度上,绝对地是老天真,我受他的影响不小。他活了九十多岁,悼词还是我给他写的。每一个人在历史长河里,不管活多大,你都是小孩子。上帝给了你一颗童心,这颗童心就是你一生的财富。做艺术工作的,更要以“童心”为美、为乐。

周:上个世纪60年代初期,您在完成电影《刘三姐》的文学剧本之后,到1964年你独立完成的作品就是歌词《毛主席,我们心中的太阳》,当然《东方红》史诗对于您的艺术经历也很重要,但是,那毕竟是吃“大锅饭”。

乔:几千人啊,动作之整齐划一,工作热情之高涨,众志成城,军事化管理,这种文化现象可以说是空前绝后啊!周总理就是实际上的总导演。一个大国总理,日理万机的总理亲自张罗这么一台节目,也可能是空前绝后啊!这个里面的许多细节,非亲历者而不能置信。

周:看到一些资料,您那时和总理接触的机会不少,怎么见不到您的回忆文章呢?

乔:我和几代中央领导都有过接触,唯独与周总理接触最多,也曾想过写文章,但又觉得那不是最好的方式,《黄河纤夫曲》、《敬爱的周总理,人民的好总理》,有了这两首专门写给总理的歌,我觉得心中有些欣慰。这两首歌是来自心底的东西,没人要求我写这样的歌词,是我自发的写作行为。

周:从您的创作年表上来看,自从这之后,您又迎来了自己的丰收期,什么《心中的玫瑰》啦、《牡丹之歌》啦、《思念》啦,简直是一发而不可收了。

乔:不管任何一个作家,都不可能超越他所处的那个时代。在严寒的冬季,大部分人都得穿上御寒的衣服。个别不穿的也有,那毕竟是个案。“文化大革命”对于绝大部分艺术工作者,都是“寒冬”,我也忝列其中。

周:您在“文革”中没有我所希望的故事,“文革”对于您个人,心灵深处的“伤疤”是什么?

乔:就我个人而言,几乎所有来采访我的人,都感到失望。我没有被折磨得死去活来的经历,也没有被打成右派,尽管我和很多右派是好朋友。有一阵子,人家挂黑牌子,我也跟着被挂黑牌子;人家垂手低头站在批斗台上,我也跟着站在那里;人家下放劳动,我也跟着去种水稻。我被批斗的时候,戚本禹还在一次大会上替我说过好话:“乔羽有什么问题?”现在不是叫反思吗?我也反思过,“文革”我之所以没遭大难,大概有这样几点:一是我没当过什么官,不是当权派,是专职作家,在上层文化领域,还属于一般群众;二是我出身贫苦,经历简单,没有值得争议的历史问题;三是我的作品不属于“边缘”之类,正儿八经地是歌颂祖国、歌颂共产党、歌颂毛主席的作品。如果我为刘少奇写过东西,那就有戏了;四是我在“文革”中不属于上蹿下跳的那一类,高树生悲风,我不是高树,自然没生悲风。我遭受过各种惩罚,恰恰这些惩罚都是我喜欢的。在农场劳动时,每逢杀猪宰鸡,就让我洗猪杂碎、鸡杂碎,本意是惩罚我,因为这些活最脏,有些难友说这是对乔羽的污辱。他们可不知道,这都是我的拿手绝活。小时候家里穷,吃不起肉,我是在翻腾猪杂碎、鸡杂碎中实现奢望的。所以,经我清洗的这些东西,就特别干净,特别好吃。后来又让我当泥瓦工,一个八级泥瓦匠当我的师傅,后来我的技术水平超过了他,他垒的回风灶,满屋子淌烟,而我垒出来的就是“红彤彤的世界”。我天生是个做手艺人的料,写歌词还不是我最喜欢的。“文化大革命”,我最幸运的是江青一伙没直接找我。找我,我也没法,说不定早进监狱了。那就不平淡了,现在来找我的记者,包括你,就不会感到失望了。不过,由于亲临其境,虽没倒太大的霉,却也感到政治风浪的险恶,看清了某些人的嘴脸。我曾经说过,人什么都可以变,但不可以变节;什么都可以不要,但不可以不要脸;什么都可以有,不可以有野心。大概,许多不测风云,都生于野心处。“文革”是一场灾难,我看到了一些坏人,更多的是看到一些无奈的人,一些品格很高的人。所以,至今在交往中,我从不以地位高低身份不同来划交朋友的圈子。

周:据艺术家周巍峙老人介绍,说在他和王昆蒙尘时,您是他家的常客,有的人就不敢去了。

乔:(开心地微笑)“文革”之前,我们就是老朋友了。在他们被打成“反革命”的时候,是有军人看管的。我去他们那里,不是可怜他们,因为去惯了,自然不怕。反倒怕他们担心连累我。我们也没在一起说什么黑话。谁有那样的胆子。但我相信他们没什么问题。说到底,他们是不肯趋炎附势的文化名人。我经常对他们说的,大都是当时很时髦的“相信群众,相信党”这样的话。我们在一起还不是为了说话儿?朋友就是朋友,遭难了,还是朋友。那时是人人自危,为了让他们放心,他们也为了让我放心,聊到结束时,往往用这样的话收场:“我们什么也没说啊!”我说我在“文革”中很平淡,“平平淡淡才是福”,对这样的话,那时的感觉是最深的。我的平淡,是比较那些家破人亡的人来说的。要说最伤心的事,就我个人来说,十年没写成一件东西,酒倒是喝了不少,醉眼看世界嘛!再就是,我的三个孩子,都没上成大学。“文化大革命”说到个人的东西,也就是这么多。然而,我倒是发现了一个奇怪的现象,有的人“文革”中明明是造反派,做过坏事,粉碎“四人帮”后,反倒成为控诉派,好像他吃的苦、遭的罪比谁都大。这就不让人佩服了。我当过一阵子文化部高级职称评委主任,我还发现,真正有重大成就的,写的材料很一般化;没有大玩意儿的,写的材料既具体又生动。我不相信,那些有重大成就的人,连个材料都不会写。这个世界真精彩!“文化大革命”是个非常有趣的历史现象,“文化大革命”不讲文化,搞个人崇拜,结果对领袖形象损失很大,结果大乱倒是达到了大治,可一个民族的代价,实在太大了。我不是先知先觉者,当时我也不知道“文革”以后是现在这个样子。但是,我始终把握着一点,“不是自己的果子,不要品尝”,这个果子有苦的,有甜的,是自己的,你就吃;不是自己的,千万别吃。一个人,只要有点理智,这个道理不难明白。自食其果,无话可说。“文革”中如果有大人物找我干什么了,再打着毛主席的旗号,我能不干吗?幸运的是没有直接找我,那我也不能钻营着去找这样那样的靠山。“文化大革命”中,我的经历很平淡,我也只能自食其果。我不能没有说有,乱说一通。至今,我认为平淡不是一件坏事,如果把我投进监狱,说不定我早不在这个人世了。人,不能靠“假如”生活,时间和历史属于你的就那么一点点,每个人都有自己的生活和命运的局限性和必然性。如果大家都一样,一样的聪明,一样的愚蠢,一样的幸福,一样的倒霉,这个世界非完蛋不可。

周:在中国,只要是正常人,大概不想当官的人不多,能够当官的人很少,于是就有“争权夺利”之说,就有了“厚黑学”。在“文革”期间,有一阵子“夺权”风潮,上边点名要你当部长您却无动于衷,借机“溜”开了。在那个拼命寻找靠山、夺权“只争朝夕”的时代,您怎么会是那样一种表现呢?

乔:1966年5月,我被作为黑帮分子,和塞克等人关在一起。塞克是大艺术家,也是大乐观派,我们和他在一起,就等于和乐观在一起。被批斗时,我们就跟着他大摇大摆地出去,那时他是抽着大中华烟在台上挨批斗的。批斗回来,关起门来,我们就在一块闹笑。也有吃不住的“变节”分子,出卖我们的背后活动。出卖者也并没沾多少光,解放了没几天又被关进来了。当时,文化部的领导班子已经垮了,要有人领导呀!不知从哪里来的消息,说是要让贺敬之和我上去。造反派极力反对,批判我们的声势更加厉害。我们上不去了。就让李英儒、金敬迈上去。结果,他俩上去倒了大霉,坐了10年监狱。从这一点上,我得感激造反派,不让我们上的是他们,“解救”了我们的也是他们。当时,我对上去不上去感到无所谓,乱世之秋,谁知怎么回事呀!话说回来,真让你去,你还真没法。通过那一次,我对权力这个东西,就有点敬而远之的心理了。 “不想当元帅的士兵不是好士兵”,这是拿破仑的名言。名言也不一定都是放之四海而皆准的真理。要具体问题具体分析,具体人具体看待。总体上讲,文人大都想,而且也是有资格做官的,学而优则仕,也不是没有道理。历史上大学问家做大官的有的是,即使今天,做官也是要讲文凭的。我在有了阅历之后,特别是和周总理在一起工作了一段时间之后,感到做官也是有很大风险的。他那种诚惶诚恐、事必躬亲,经常是不吃饭、不睡觉的情景,给我的不是羡慕,而是忧虑。我这一生,基本上没做过什么官。我当了13年中国歌剧舞剧院的院长,也不算什么官。对我这样的人,做官的感觉,简直就是一种痛苦,一种牺牲。想写点东西,你根本坐不下来,想解决些问题吧,一步一个坎,万事得求人。我生性喜欢自由自在,官袍加身,难受得很。我就不明白李白到底是怎么了?他可谓是最自由自在的文人了,但他却想当官想得厉害。人的本能,包括自然界的草木鱼虫,都是向上的。作为有文化的青年人,不论在哪个方面积极进取,都不是坏事。问题在于,你进取的目的是什么?有的官当得就很好,有的官就当得狗屁不如。就我个人而言,这一辈子不当官,绝不遗憾,文人,我亦身为文人,但仅愿恪尽职守,乐得读书,著文自娱,夫复何求。

“不想当元帅的士兵不是好士兵”,这是拿破仑的名言。名言也不一定都是放之四海而皆准的真理。要具体问题具体分析,具体人具体看待。总体上讲,文人大都想,而且也是有资格做官的,学而优则仕,也不是没有道理。历史上大学问家做大官的有的是,即使今天,做官也是要讲文凭的。我在有了阅历之后,特别是和周总理在一起工作了一段时间之后,感到做官也是有很大风险的。他那种诚惶诚恐、事必躬亲,经常是不吃饭、不睡觉的情景,给我的不是羡慕,而是忧虑。我这一生,基本上没做过什么官。我当了13年中国歌剧舞剧院的院长,也不算什么官。对我这样的人,做官的感觉,简直就是一种痛苦,一种牺牲。想写点东西,你根本坐不下来,想解决些问题吧,一步一个坎,万事得求人。我生性喜欢自由自在,官袍加身,难受得很。我就不明白李白到底是怎么了?他可谓是最自由自在的文人了,但他却想当官想得厉害。人的本能,包括自然界的草木鱼虫,都是向上的。作为有文化的青年人,不论在哪个方面积极进取,都不是坏事。问题在于,你进取的目的是什么?有的官当得就很好,有的官就当得狗屁不如。就我个人而言,这一辈子不当官,绝不遗憾,文人,我亦身为文人,但仅愿恪尽职守,乐得读书,著文自娱,夫复何求。

(摘自《不醉不说――乔羽的大河之恋》,团结出版社2007年7月版,定价:32.00元)